自社内でのサーバー管理に限界を感じており、データセンターへの移行を検討している担当者の方へ。データセンターの違い、選び方、比較検討ポイント、具体的なデータセンターの詳細をご紹介します。

“データセンター”の 一括資料ダウンロードする(無料)

データセンターとは、サーバーやネットワーク装置などを適切に管理・運用するための専用設備を備えた施設のことです。

自社にサーバーを置く「オンプレミス」は、ハードの管理のみならず災害時の対応や電源の確保なども自社の責任下で運用しなければいけません。それに比べるとデータセンターは、以下のようなメリットがあり、以前から導入が進んでいます。

データセンターの利用形態は、大きく「ハウジング」と「ホスティング」の2つに分かれます。

データセンター内にスペース・ラックを借りて、そこに自社のサーバーやネットワーク機器を物理的に設置し、運用を行うこと。社内で運用するサーバーをそのままの構成で移設したり、ネット回線を引き込めたりといった自由度の高さが魅力です。ただし、導入までのリードタイムが長いという難点があります。

スペースだけでなく、サーバー自体もデータセンターやホスティング事業者からレンタルして運用するスタイルです。

本記事では主に「ハウジング」を取り扱うデータセンターを取り上げています。

データセンターをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“データセンター”の 一括資料ダウンロードする(無料)

データセンターには、「電源設備」「ネット回線」「入館セキュリティ」「サービス品質保証(SLA)」など細かい部分に違いがありますが、一定以上の規模で、運用実績の豊富なデータセンターなら十分に基準を満たしていることが前提なので、大差はありません。

しかし、「立地」と「提供サービス(MSPを含む)」においては、明確な差があります。その点を踏まえて、データセンターの選択基準を「企業がデータセンターに望むこと」によって、以下の3つのパターンに分けてご紹介します。

サーバー・ネットワーク機器をデータセンターに預かってもらい、自社で運用監視をしたい場合、「立地」が重要なポイントになります。災害リスクを抑えるという観点では、本拠から離れていることが望ましいですが、導入・更改、障害・復旧時などにはデータセンターに足を運ばなければならないため、ある程度は交通利便性を考慮する必要があります。

具体的なデータセンター(首都圏と地方に分類)は、記事後半をご覧ください。

サーバー・ネットワーク機器を預けるだけでなく、運用監視もデータセンターに委託したい場合、「立地」もさることながら「提供サービス(MPSを含む)」の内容も重要なポイントです。平時の運用監視のみならず、導入時や障害時の対応などサービスの対応範囲はデータセンターによって異なるので、「どこまで対応してくれるのか」をチェックしておきましょう。

ハウジングとIaaSに必要なデータセンターを別会社で運用しても大きな問題にはなることはありませんが、障害が発生した際には対応負担が大きくなります。それを避けたいのであれば、同じ会社のサービスを利用して窓口を統一しておいた方が無難でしょう。

前項の選び方で大まかな方向性が見えたら、以下6つの比較ポイントで、自社に適したデータセンターを絞っていきましょう。

立地で比較するときに重要なのは「利便性」と「災害リスク」の2つです。

まず、利便性についてです。ハウジングではシステムの更改時期やトラブル発生時はもちろん、機器の増設や撤去、保守作業の立ち合いなどで現地に行くことになります。通常時のアクセスの手段・所要時間はもちろんのこと、「有事の際にどうやってアクセスするか」その手段をチェックしておくことも重要です。

続いて「災害リスク」についてです。地震、津波、台風、集中豪雨などの災害が起きにくい場所に施設があるかどうかはもちろんのこと、耐震・免震構造などが万全かなど、被害を最小限にする仕組みがあるかを確認しておきましょう。災害対策(DR)の観点から言うと、「S-Portデータセンターサービス 東京第一センター」や「IDCフロンティア」のように、首都圏と地方に拠点を持つデータセンターを利用して、サーバーを分散しておく方法も有効です。

データセンターによってMSPの提供メニューは異なります。たとえば、「さいたま iDC」の場合、マニュアルに基づいた運用監視だけでなく、システムの仕様に基づいたオーダーメイドのMSPを提供しています。ハウジングだけでなく運用監視を依頼する場合には特に重要ですので、どのようなプランがあるのかチェックしてみてください。

その他、MSP以外にもクラウドとの併用等、コンサルティングなどのプロフェッショナルサービスを提供してくれるデータセンターもあります。「Ryobi-IDC」のように自社のBPOセンターと閉域網で接続し、ハウジングに限らず、データ入力・加工・ヘルプデスクなど業務アウトソーシングをワンストップで提供しているデータセンターもあります。

データセンターを稼働させるには電源の適切な供給が不可欠です。電線が断線したり、発電所が停止したりした場合でも滞りなく電力を供給できるように「2系統から受電しているか」「異なる発電所から受電しているか」「無停電電源装置を設置しているか」「自家発電設備に切り替えられるか」など、システムの設備や装置に予備を設けること(冗長化対策)が取られているかが重要なポイントとなります。

たとえば、MCデジタル・リアルティの「コロケーションサービス」では、電源設備・空調設備が冗長構成となっており、障害時も継続的にサービスを提供できるように対策されています。

「S-Portデータセンターサービス 東京第一センター」は、2系統特別高圧(22,000V)受電、n+1冗長構成の無停電電源装置を保有。加えて、非常用発電設備と約48時間稼動が可能な燃料を備蓄しているため、災害時でも事業継続性を確保できます。

データセンターではサーバーの設置・管理だけでなく、インターネット接続、VPN、広域イーサネット、専用線など各種接続サービスも提供しています。電源と同じように「災害等の万が一の場合でも通信停止や通信遅延を起こさないかどうか」「通常時の高速通信のためにどのような取り組みをとっているか」など、通信の冗長化もチェックポイントの一つです。

たとえば、MCデジタル・リアルティの「コロケーションサービス」の場合は、相互接続プラットフォーム「PlatformDIGITAL®」を利用して、企業、クラウド事業者、コンテンツプロバイダー、キャリアなど様々な接続経路と直接接続して、低遅延かつ高速な通信を実現できます。

「ミライ大垣データセンター」は大阪と東京、双方の上位プロバイダや国内インターネットエクスチェンジ(IX)と接続しているため、断線した場合でも通信を保つことができます。

大量の顧客データを預かるデータセンターには、万全なセキュリティ対策が望まれます。情報の盗難・持ち出しを防ぐため、入館時に事前申請を求めたり、中央監視室が24時間365日有人対応で監視したり、立ち入り制限が不可欠です。自社のセキュリティポリシーに照らし合わせて、入館・入室時に「どのようなセキュリティ対策が行われているか」を確認しておきましょう。

たとえば、「Ryobi-IDC」は敷地内からサーバールームまで、レベル0〜7の区分けを行い、監視カメラ・ICカード・フラッパーゲート・生体認証・施錠管理などを用いた6段階の物理的なセキュリティ区画を設定しています。その他、オプションで「全身ボディスキャナ」「追跡型防犯カメラ」も利用可能です。

SLAとは「Service Level Agreement」の略称で、サービスを提供する事業者がどのレベルまで品質を担保できるかを明示したものです。あらかじめ保証内容・保証値を設定しておき、それを下回る場合には利用料金の一部を返還(減額)します。保証項目や内容はサービス提供事業者ごとに異なりますが、電力供給に関する取り決めが一般的です。

たとえば、「Broad Center」の場合、SLAの保証内容を「契約者との契約内容の電力仕様での電力の供給」に定め、その保証値を「電力の提供停止時間が年間 0.01%以内」を上回るようであれば、利用料の返還(減額)をすると定めています。契約前に、対象範囲や条件をしっかりチェックしておきましょう。

“データセンター”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:コロケーションサービス公式Webサイト)

場所:千葉県印西市、大阪府箕面市・茨木市

大規模な電力供給力に加え、拡張性と接続性で様々なニーズに応えるキャンパス型データセンター。三菱商事とDigital Realtyの合弁会社が提供。最大150kWの高電力密度ラックを用いて、高負荷機器を効率的に集約運用できる。1ラックからスタートし、同一エリア内で段階的にスケールアップすることも可能だ。

また同社では、国外のDigital Realtyのデータセンターや、様々なクラウド、IT、ネットワークサービスからなる広大なエコシステムへの接続を可能にする「ServiceFabric™」も展開。24時間365日の有人監視体制に加え、機器の管理やトラブルシューティングを代行する「リモートハンド」サービスで運用負担を大幅に軽減できる。

(出所:WebARENA Symphony公式Webサイト)

場所:東京都江東区・中央区、大阪府堂島市

1997年にハウジングサービスをスタートさせた先駆け的存在。耐震強度を十分に考慮したビル設計、空調設備、無停電電源装置(UPS)や非常用発電機など災害・停電対策はもちろん、入退室管理や監視カメラ、生体認証などによるセキュリティシステム、ラックの拡張ニーズに十分応えられる電源供給や大規模サーバールームの完備など充実の設備を備える。

首都圏の好アクセスな立地にある一方、グループ・アライアンス各社の全国データセンターも遠隔DRとして提供できるため、災害時のBCP対策も万全。ネットワークサービスも提供する同社の大容量バックボーンと直結することでネットワーク回線の冗長化・障害時の迂回ルートを確保も可能。

(出所:S-Portデータセンターサービス 東京第一センター公式Webサイト)

場所:東京都23区

独立系SIerである同社が提供する、強固なセキュリティとコストパフォーマンスの高さが強みのデータセンターサービス。耐震・免震構造のデータセンターは、災害に強い防災設備と冗長構成の無停電電源装置、非常用発電機などを完備している。国内6カ所のデーターセンター拠点との接続もできるため、DR(ディザスタリカバリ)対策として有用だ。また、データーセンターは24時間365日の有人監視を実施しているほか、非接触ICカードや生体認証による入退室管理など、物理的なセキュリティ対策も充実している。

また、定期運用代行やHDD・メモリ交換作業などの豊富マネージドサービスを用意。運用負荷の軽減に寄与する。

(出所:IDCフロンティア公式Webサイト)

場所:東京都有明、東京都日本橋、東京都府中、神奈川県横浜、大阪府吹田、福岡県北九州、福島県白河

大手クラウドサービスプロバイダー(ハイパースケーラー)の需要に対応するべく2020年12月に開業した最大受電容量50MW、延べ床面積4.5万平方メートル超の都内最大級の大規模データセンター「東京府中データセンター」を中心に、大阪、福岡など東西にまたがる最大160メガワットクラスのハイパースケールデータセンター群を展開。

主要な拠点間は自社閉域網を構築しているため、データセンター、オンプレミス、クラウドなど、様々なサービスとの相互接続が可能。また、データセンター内のネットワークには海外大手IT事業者でも採用されている大規模向けネットワークを導入しているため、従来よりも高速・広帯域かつシームレスなサービス間の相互接続を期待できる。

(出所:さいたま iDC公式Webサイト)

場所:埼玉県さいたま市

銀行系業務や地方自治体のシステム構築・運用業務に強みを持つ同社が、「ソフトウェア開発とシステム運用が一体となった柔軟でスピーディーなワンストップサービス」を掲げて開設したデータセンター。東京・新宿から電車で40分以内、最寄り駅より徒歩7分と利便性が高い。

震災の影響を受けにくい強固な地盤と、洪水による水害の危険性が少ない立地に位置し、震度7レベルに対応した最新のビル免震を導入するなど高い安全性を確保している。二重化された受電設備や冗長構成のUPS、即時起動型非常用発電システムなどにより、24時間365日の安全性を確保。太陽光発電、高効率設備の設置、外気冷房の導入などにより、センターエネルギーの省エネ化を実現。日本データセンター協会認定の評価基準でティア4クラスを実現。

(出所:データセンター(ハウジング)公式Webサイト)

場所:東京(東新宿・西新宿・代官山)、大阪府堂島市、北海道石狩市

日本のインターネット黎明期よりホスティングサーバーの提供を行ってきた同社が展開するデータセンター。全国に3つの拠点を構え、東京は東新宿・西新宿・代官山、大阪は堂島、北海道は石狩に展開するため、BCP/DR環境の構築も可能。各センターとも大規模地震にも耐え得る耐震・免震構造を採用し、無停電電源装置(UPS)・非常用発電機などバックアップ設備も充実。

24時間365日の運用体制もさることながら、さくらインターネットの経験豊富なスタッフによる従来型のハウジングやレンタルサーバーにとどまらず、VPSやIaaS、専用サーバーや高性能コンピューティングまで、幅広い包括的なサービスが特徴。

(出所:Broad Center公式Webサイト)

場所:静岡県焼津市、岡山県岡山市

インターネット接続サービス「@TCOM」など30年以上ものデータセンター運営実績を誇る同社が静岡・岡山に展開するデータセンター。両拠点を自社光ファイバー網で接続することで、異なるロケーション間での相互バックアップやレプリケーションが可能。顧客のシステムの可用性強化を支援する。

同社はIT機器やデータセンターの省電力化にも力を入れており、電力使用量を年間平均で30%以上削減した成功実績あり。特にAI/IoTを活用した空調自動制御によるエネルギー削減には定評があり、現在、そのノウハウをサーバールームの環境改善クラウドサービス「Smart Facility Manage」として商品化しているほど。

(出所:Ryobi-IDC公式Webサイト)

場所:岡山県岡山市

鉄道、高速道路、空路ともに整備されており、東京から飛行機で約1時間、新幹線で3時間30分。岡山駅にはすべての新幹線が停車するのもポイント。気象庁地震データベースによると1926年以降、岡山では震度6以上の地震は観測されていない。Ryobi-IDC第2センターの立地場所は、「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は、 3~6%(地震ハザードステーションによる)」の場所に位置する。中国電力の安定した電力供給も安心感につながる。

近隣にある自社のBPOセンターと閉域網で接続し、共通のプラットフォームを完備。ハウジングに限らず、データ入力、解析、加工、印刷、発送、ヘルプデスクなど業務アウトソーシングをワンストップで提供してくれるのも心強い。

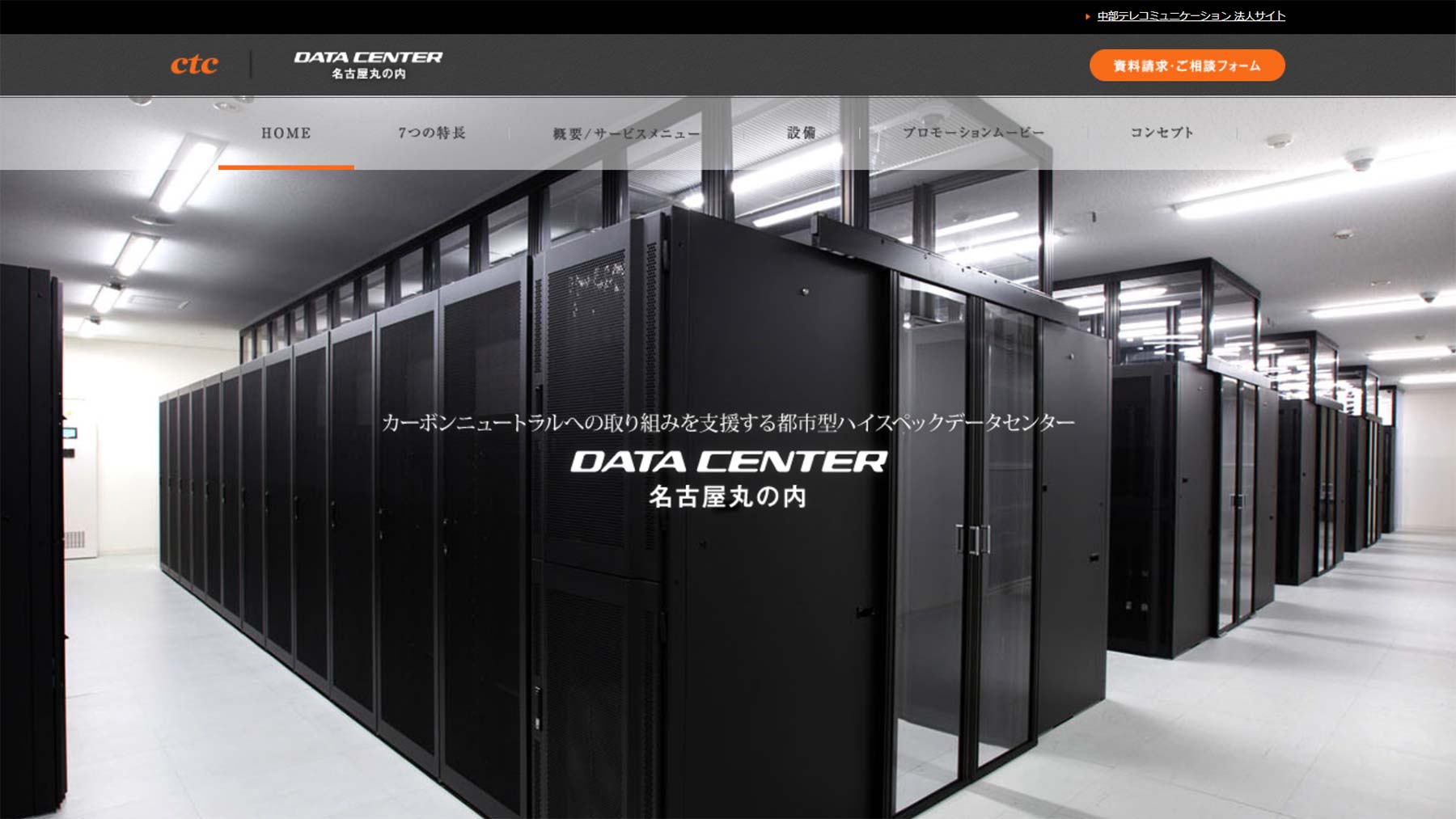

(出所:CTCデータセンター名古屋丸の内公式Webサイト)

場所:愛知県名古屋市

中部都市最大級のハイスペックデータセンター。名古屋市の中心部に位置し、名古屋駅から徒歩10分。最寄り駅からもわずか徒歩2分。名古屋高速丸の内出口から車で1分。交通アクセスに優れる一方、海から10km弱離れている上に海抜10メートル以上の高台に位置し、強固な地盤に杭打ちをしているため巨大地震や津波による災害リスクの恐れも少ない。

受電方式は信頼性の高い3回線スポットネットワーク方式で、電線はすべて地中回線化しているため災害時にも電力の安定供給が期待できる。また、1ラックあたり最大20kVA の大容量電源、1.5t/ ㎡のスラブ荷重で、高集積サーバーも効率よく収容可能。ラックを集約することで、メンテナンス作業の負荷も軽減している。高効率の空調システムを導入しており、CO2排出量実質ゼロの電気メニューを選ぶことも可能なので、サプライチェーンでCO2排出量削減に取り組んでいる企業には嬉しい。

(出所:Powerico(パワリコ)公式Webサイト)

場所:香川県高松市

自然災害による被害度が少ないと言われる香川に位置するデータセンター。香川は東京から空路で約1時間20分、大阪から鉄道で約2時間。センターも高松空港・JR高松駅から車で約30分、高松自動車道「高松中央IC」から車で約5分と、利便性の高い場所にある。1ラック当たりに利用できる電気容量が最大21kVAと高い電源供給力を実現しているため、IT機器の収容効率が向上し、コスト削減を期待できる。

30年以上にわたり、多様な業種のシステムを運用してきたノウハウを活かしたマネージドサービスにも特徴があり、定期的なリソース管理から緊急時の作業代行まで、顧客の要望に柔軟に応えてくれる。

(出所:S.T.E.P 札幌データセンター公式Webサイト)

場所:北海道新札幌市

都市型と地方型の双方の強みを持っていることが特徴。札幌の都心に近い好立地にあるため、国内主要都市からアクセスしやすく、人材確保も比較的容易。その一方、北海道という土地柄、土地・設備コストが安価で、セキュリティ面での堅牢性も実現しやすく、大規模災害発生を想定した同時被災リスクが少ない。

また、北海道は台風の接近回数がほかと比べて低いため、自然災害の影響が少ないのもポイント。同センターでは単なるハウジングサービスにとどまらず、通信事業者としての企業のノウハウや強みを活かして、自社・他社を問わず、各種のネットワークサービスやクラウドサービスなどとの連携も可能。企業にあったIT環境の構築も期待できる。

(出所:ミライネットデータセンターパーク公式Webサイト)

場所:岐阜県大垣市

東西の交通の要にあたる岐阜県大垣市にある、中部地区最大級のデータセンター。大垣市は東京都内から直線距離で280km以上・大阪市内から100km以上離れており、二大都市圏との同時被災率が低い。いざという時も、震災に強い新幹線を使えば、東京からは約120分、大阪約60分で到着可能と利便性も高い。

東京と大阪の光ファイバーの結節点「ソフトピアジャパン」に隣接するため、郊外型データセンターでありながら都市圏に接続するための回線調達が比較的容易。大垣市は昔から「水の都」として有名で、その豊かな水資源を活かして、IT機器から排出される熱を冷まして空調機の省エネ性を高めているのもポイント。機器の排熱で温めた水は、足湯として活用している。

サーバー・ネットワーク機器を適切に管理・運用するための専用空間・設備を備えた施設であるデータセンターを活用することで、IT機器を運用するために必要な物理的スペースや電源、空調設備などの運用にかかる負担を軽減できます。自社にサーバーを置いて運用するオンプレミスに比べて「保守・運用コストを節減できる」「24時間365日体制で運用できる」「電力供給や通信状態が安定している」「セキュリティが高い」「災害時のリスクが低い」ことから自社のサーバールームに比べると、データやサービスを守る上で優位性があります。

まずは、データセンターに何を望むのかを明確にして、「ハウジングのみ」でいいのか「運用監視も含む」かを検討しましょう。その上で、本記事でご紹介した比較ポイントである、「立地」、「MSPを含む提供サービスの充実度」、「冗長化」、「セキュリティ対策」、「SLAの対象範囲」などを加味して、自社にとって最適なシステムを選んでください。

データセンターをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“データセンター”の 一括資料ダウンロードする(無料)

MCデジタル・リアルティ株式会社

首都圏と関西圏に拠点を持つキャンパス型データセンターにて提供可能なコロケーションサービス。150kWの高電力密度対応/1ラックから導入可。高負荷機器も含め、安全...

鈴与シンワート株式会社

23区内に所在する、圧倒的なコストパフォーマンスと高い信頼性が特長のデータセンターサービス。強固なセキュリティ、安定した電力供給をリーズナブルな価格で提供!...

<重要なお知らせ> サイトリニューアルに伴い、初回ログインにはパスワードの再設定が必要です。

アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。

パスワード再発行手続きのメールをお送りします。

パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。

メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。

ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。

お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。

ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。

サービスの導入検討状況を教えて下さい。

本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。